前回「人工知能とは?」という言葉の定義について少し書きました。

「自分で状況を判断して、次にとるべき行動を考える」と書きましたが、“自分の判断で”というのは、人間や外部からのインプットに対して自分自身で分析・判断して、さらには判断の結果、まちがっていると感じた場合には疑問に思う、問い返す、訂正することができる、そして、それを自分の知識として蓄えて、次必要な時に「思い出す」、「新たな判断材料として利用する」ということだと思います。

ここまでは今の技術力でも可能であり、例えば身近なところだとAppleのSiriという音声応答の技術がありますね。

わざと人間が考えるような曖昧さや間(ま)、ユーモアの要素が含まれてますね。もちろんわざと人間っぽさを出すような設計を行ったわけですが。

▲Siriの人間っぽさはどのようにデータ化されているのか

自我に目覚める?

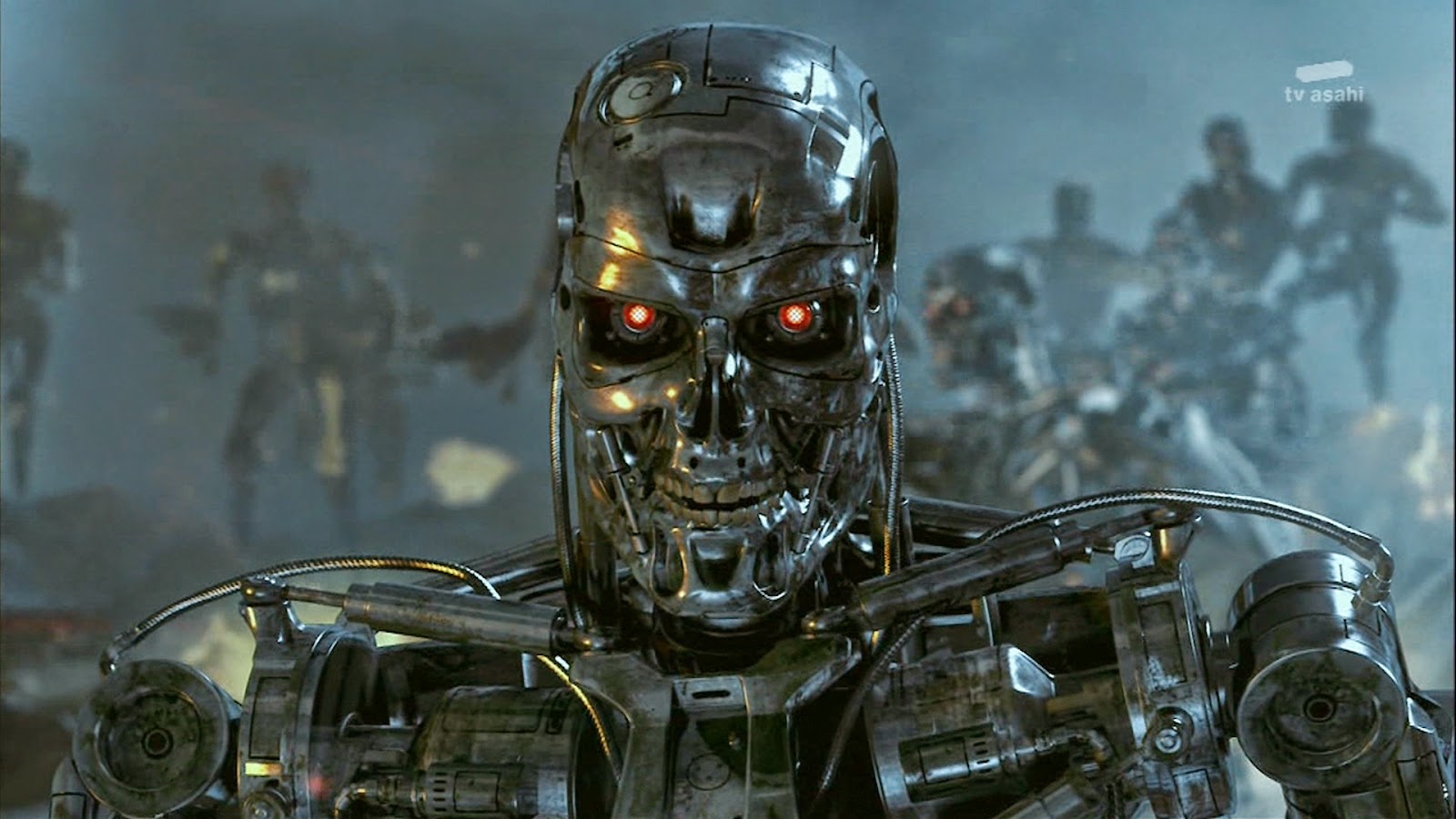

さて、映画などで出てくる一場面で、人工知能が「自我に目覚める」というシーン、セリフを目にすることがあります。「自我に目覚める」というのはどういうことなのでしょうか。「自分の存在に気づく、認識する」ということだと思いますが、この気づきによって何が起きるのでしょうか。

自分の存在に気づくということは、今までは自分の存在そのものが無く、人間の指示に従って完全に主従の関係であったものが、自分と他とを比較して「自分は**だ」という思考が発生するのだと思います。自分と他者とを比較することで、自分は△△△と比べて***だ、###と比べて優れている、劣っているという感情が発生するのでしょう。

これが、人間より知能の低い動物であれば自分の存在に気づいたとしても、それより先に進むことはできません。例えば、猿が鏡を見て最初のうちは自分ではなく他の猿であると攻撃的な態度を見せます。その後しばらくすると「これは自分なのでは?」という解釈が生まれ、最後には自分で色々なポーズをとって鏡に映る自分を面白がっている、という状況でしょう。

猿にとってみれば自分であることは認識しましたが、それ以上の理解はできず思考も進みません。

それ以降、何回も何日も鏡を見せたとしても、ただそれだけで、自分のものまねをするガラスという認識以上の発展は望めないでしょう。

▲薬により脳が発達したチンパンジー (猿の惑星:新世紀(ライジング)より)

自我に目覚めるという行動は猿以上の知能を持った人間だから成せる技であり、コンピュータに対して猿以上の理解・判断を行わせる、頭脳を持たせることが人工知能の一歩なのかもしれません。

さてさて、映画に出てくる場面の続きですが、自我に目覚めた高性能なコンピュータに対して、人間が何を恐れるかというと、それはもちろん人間への反乱でしょう。

今まで人間が世界を支配していた状況が一変して、コンピュータによる支配が始まるのです。

人間の指示に従わず、自分自身で勝手に行動し人間に脅威を与える恐ろしい世界が始まります。

続きはまた後ほど